朱琦去世10天后,朱德方知儿子死讯,沉默良久道:你们不该瞒着我

如果您喜欢这篇文章,请点击右上方的“关注”。感谢您的支持和鼓励,希望能给您带来舒适的阅读体验。

他是开国元帅朱德的儿子,可他却没有享受到一丝特殊关照,没有享受到高干子弟应有的待遇,而是默默无闻地一直在为人民服务,在平凡的岗位上奉献自己的青春和汗水。

朱琦

1974年6月10日,他因病英年早逝,直到十天后家人才将这一噩耗才告知朱德本人,听闻消息,已经重病缠身的朱德沉默了许久,半晌才道:“我就这么一个儿子,你们为什么要瞒着我,他这么年轻就走了,你们不应该这么做啊。”

泪光中,朱德的思绪又一次回到了那烽火连天的岁月,想起了儿子曾经的音容笑貌和忙碌的身影,回忆一瞬间就涌上了这位开国元帅的心头……

他就是朱琦,一位“平凡而又不普通”的优秀男儿。

父子生离数载

提到朱琦的童年,可以说非常不幸。生母萧菊芳曾是一名思想进步的女学生,原本与丈夫朱德恩爱不已。

陈玉珍

1916年她生下了儿子朱琦,可三年后便因病不幸离世,不仅让挚爱的丈夫失去了结发妻子,同时也让年仅3岁的儿子失去了母亲。

幸好,朱德的第三任妻子陈玉珍是一位通情达理的女性,对于这个没有任何血缘关系的儿子可谓视如己出,悉心照顾这个孩子,甚至与朱德婚姻结束后依然对朱琦百般疼爱。这让朱德本人非常感动,同时也让朱琦感受到了母爱。

此后,朱琦与父亲朱德走上了两条不同的道路。

朱德将全部身心投身于革命当中,留学归来后,他积极参与武装起义活动,此后无论是在南昌起义还是井冈山会师,都为共和国做出了不朽功勋,可以说朱德的革命生涯是无愧于革命,无愧于国家和人民的。

龙云

而朱琦成年后,便一直在养母陈玉珍身边服侍,虽然见不到自己的亲生父亲,但偶尔收到父亲的来信,也能让朱琦感受到一丝温暖。

直到1937年,外出的朱琦不幸被国民党部队抓了壮丁,被送到偏远的云南当了一名普通士兵,从此朱琦与朱德便失去了联系,双方都不知道彼此身在何处,是否还活着。

“七七事变”爆发后,国共两党摒弃前嫌,开始共同抗日。一天,朱德奉命来到南京开会,无意中看到了他原来在滇军期间的老朋友龙云。

闲聊时,龙云说:“我听手下讲,他们有一个姓朱的新兵,在填写亲属关系时,父亲一栏写的是老兄的名字,不知道这个人是不是你的儿子?”

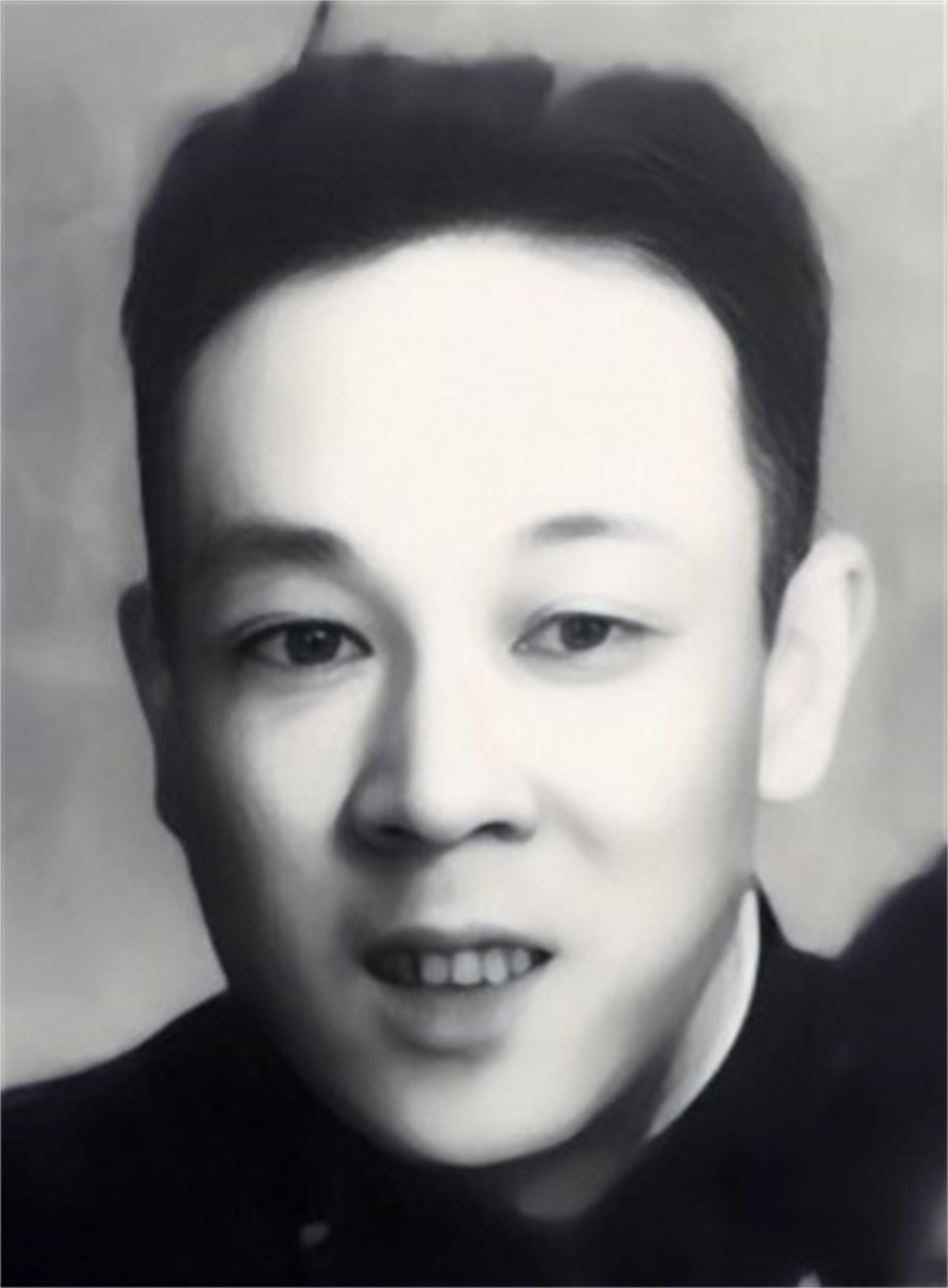

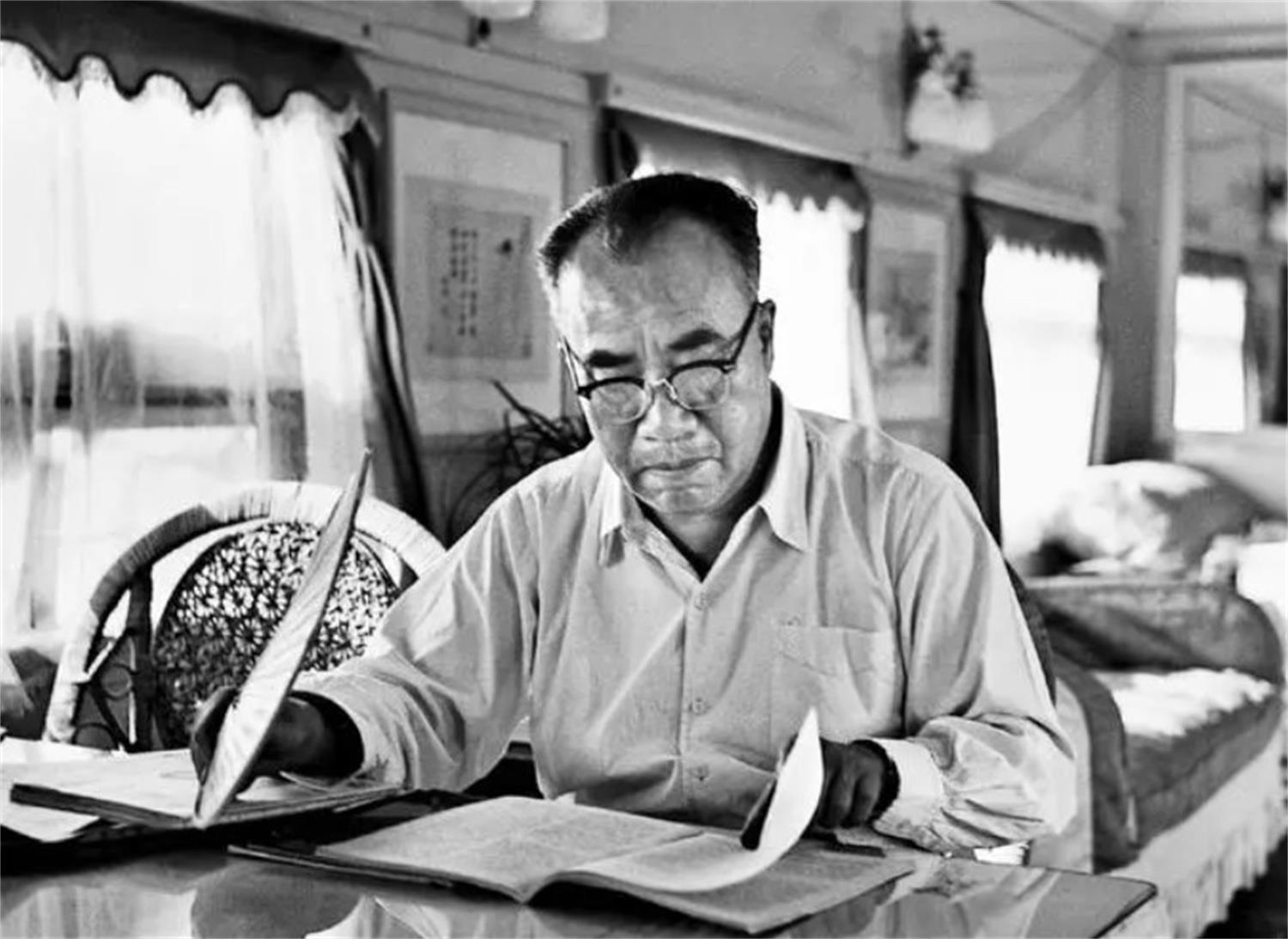

朱德

听闻这一消息,朱德非常激动,惊喜交加之余,恨不得马上就去找朱琦。原因无他,只因为自己已经和儿子十五年没有联系了,自己的亲生骨肉是死是活他都不清楚,每当想起儿子的样子,他的心中都会产生内疚感,作为父亲来说,自己显然是很失职的。

为了能够尽早看到儿子,朱德在闲暇之余找到了周总理,希望他能够出面帮忙寻找朱琦的下落。面对这个请求,周总理很爽快地便答应了,之后的一段时间,周总理派人到云南进行确认、寻找,最终在1938年将朱琦成功地带到了延安,带到了亲生父亲朱德的身边。

周总理

十余年未曾相见,当父子俩团聚时可以说是百感交集,朱德喜极而泣,不断重复着:“这是我的儿子,是我的保柱,是我的儿子!”(朱琦因右耳后有一撮细细的毛发,类似拴马的柱子,因而被朱德取乳名为“保柱”)此情此景,令在场众人都感动不已。

而朱琦此时也沉浸在父子团聚的喜悦中,泪水模糊了双眼,父亲走时自己还是一个小孩子,现在已经是顶天立地的大小伙子了,不由得感慨时间过得真快。

回到父亲身边后,朱琦短暂休息了一段时间,接着按照安排来到延安的中央党校进行学习,之后又加入了中国共产党,成为了一名光荣的中国共产党党员。

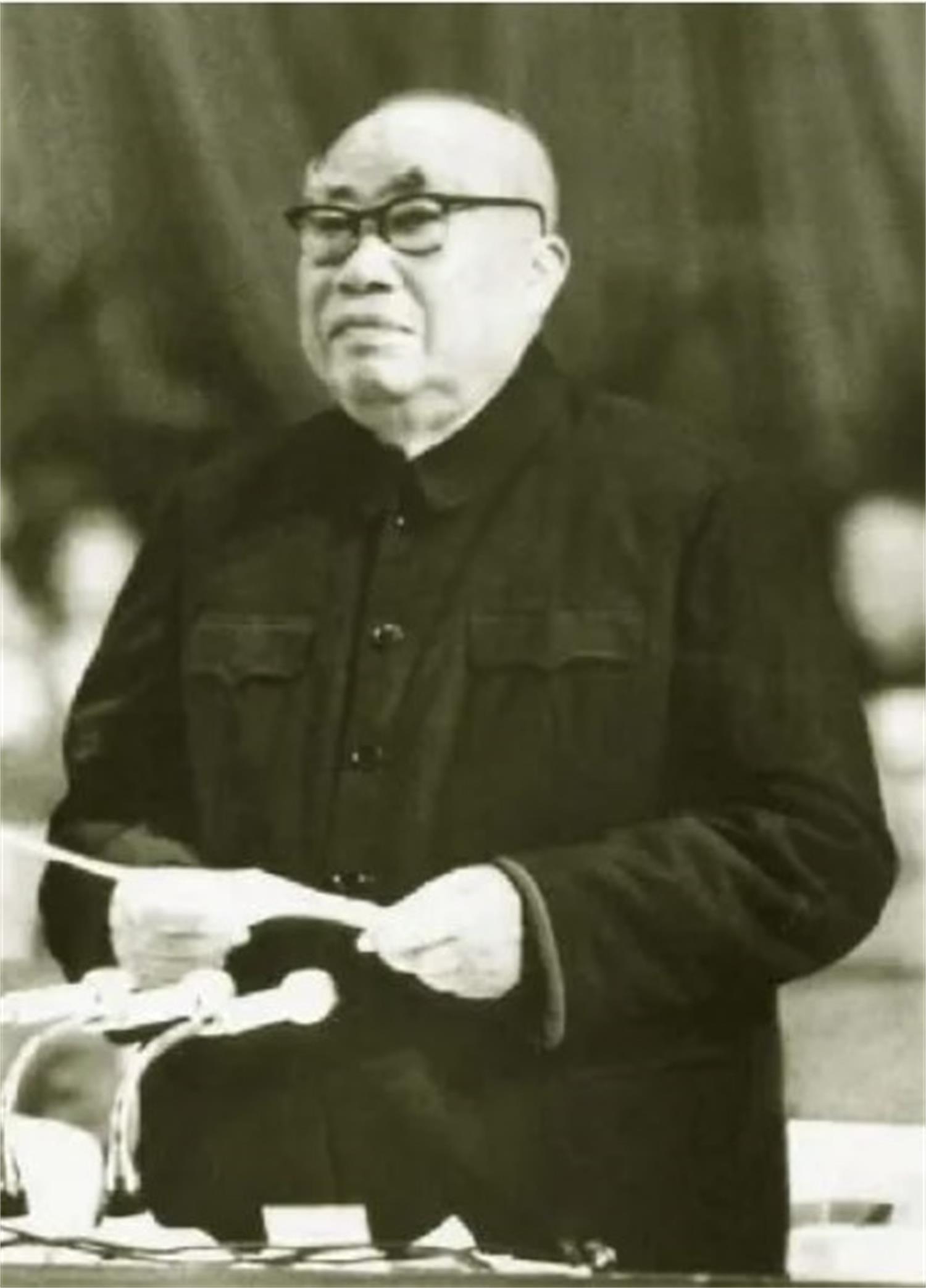

朱德

像绝大多数革命家庭里的孩子一样,朱琦一直被朱德严格要求。在学习期间,朱德便多次向他以及学校负责人表明自己的态度:“决不能搞特殊化,不能说他(朱琦)是我的儿子就享受最好的待遇,他也是老百姓的孩子,都要一视同仁。”

从中央党校毕业后,朱琦便被父亲朱德叫去谈了话,原因是抗日前线人才紧缺,需要大量优秀的毕业生参与作战,作为朱德的儿子,朱琦要做出表率。

最开始,身边的秘书和下属都曾找朱德求情,认为朱琦费尽千辛万苦回到父亲身边,本应享受父爱,现在还要把他送到前线,是否有些过于严厉了?

朱德

面对这些质疑和不解,朱德毫不犹豫地回答道:“天底下哪个父亲不爱护自己的儿女,我希望他能陪在我身边,尽享天伦之乐,但现在国家危亡,前线大量缺人,救国存亡之际哪有什么儿女情长,他是朱德的儿子,他不上前线,还能让谁去?”

不久之后,一名普通的八路军新战士被总部送到了华北抗日前线,身边战友绝不会知道这个看似普通的年轻人,其实是八路军总指挥的亲生儿子。

1943年,朱琦在前线战斗时,左腿被日军轻机枪击中负伤,虽经医生的全力救治,但左腿还是留下了终身残疾,行走有所不便。

按理说身负重伤休养阶段,朱琦理应享受到一定的优待,但在父亲朱德眼中是绝对不行的。

朱德

究其原因,就是因为前线的战士还在浴血奋战,在后方的人员一定要勤俭节约,绝不能出现“前方吃紧,后方紧吃”的情况。

据朱琦爱人后来回忆,朱琦在伤愈后也曾偷偷想搭乘朱德的专车,但被朱德严厉地训斥了一顿,之后朱琦再没有搭乘过朱德的专车。即使后来到北京看望朱德,朱琦都会提前下车然后步行回家。有时身边人劝他搭乘一下专车,但都被他拒绝了,朱琦曾说:“我答应过他绝不能以权谋私,如果我坐公家的车被他知道了,他一定会非常失望!”

彭绍辉

幸遇真爱,婚姻美满

虽然遭受了肉体上的痛苦,但在爱情上,朱琦却抱得美人归。负伤致残后,为了照顾他的身体以及情绪,组织上将他送到抗日军政大学第七分校担任队列科长一职。工作期间,一名叫赵力平的年轻学员走入了朱琦的视线,彼时的赵力平开朗大方,追求进步思想,一下子就吸引了朱琦的目光。

而赵力平也对开朗的朱琦产生了好感,这也都被分校校长彭绍辉看在眼里。为了尽快撮合这对恋人,彭绍辉自愿做起了牵线搭桥的“月老”,多次“有意无意”地制造机会让二人见面,培养彼此的好感度。

不过就在此时出现了一个小插曲,差一点就拆散这对恋人。

右一:康克清

原来,从小就自立自强的赵力平对于爱情有着很大的顾虑,尤其是对方还是八路军总指挥、总司令的儿子,虽然对这个年轻人有着好感,但害怕他人“传闲话”的赵力平还不敢公开自己的态度,因此对于朱琦的亲近也产生了一丝抗拒。

对于这一切,朱德的夫人康克清是了解的,对于这个未来的准儿媳,康克清是非常认可的,也知道她心里的想法。于是她麻烦李贞以及贺龙等人找赵力平谈心,减轻她的心理负担。

在朱琦的真心追求下,1946年3月,两位新人正式喜结连理,闻讯后的朱德与康克清都感到非常兴奋,并多次邀请他们前来做客,但都因为要务在身没有成行。

朱德

直到中共中央迁移至河北西柏坡后,朱琦与赵力平才在婚后第一次见到了朱德、康克清二人,他们和蔼可亲的面容和话语,让赵力平感动不已。在临别时,朱德还送了二人一套崭新的《毛泽东选集》,希望他们不要忘记学习。

婚后两人十分幸福,先后诞下了朱援朝、朱和平两个儿子,这令朱德夫妇非常高兴。在一封家书中,两人这样写道:“让孩子留在北京由我们和保姆进行照顾。你们现在正是为国家奉献青春的黄金时期,希望你们不要被孩子所拖累,全心全意地为人民、为国家做贡献,相信你们一定能够不负众望,做出更好的成绩。”

朱德、康克清夫妇与女儿朱敏、女婿刘铮的合影

对于朱德和康克清的为人,赵力平一直极为崇敬,多年后她回忆道:“他们对于细节有着极强的把控力,公私分明且爱国爱党,充分体现出他们崇高的理想追求和道德操守。”

可以说在朱德一家的精心关怀和照顾下,赵力平的人生是充满色彩,充满了向上进取的动力。

虎父无犬子

1948年,已经成家立业的朱琦,听从组织的安排,成了石家庄铁路局的一名铁路工人。临行前朱德反复叮嘱他:“到了基层要听工人同志们的安排,服从组织的要求,绝对不能搞特权,尤其不能仗着你是我儿子的关系去贪图享乐,记住了吗?”

“爸爸你放心,到了那里我一定虚心学习,用实际行动来证明给你看。”朱琦坚定地说。

朱德与儿子朱琦、儿媳赵力平

不久之后,“小朱同志”便来到工人中间同吃同住,谁也想不到这个小伙子居然开国元帅的儿子。因为勤奋好学,吃苦耐劳,朱琦与工友相处得非常融洽,甚至还在老师傅的帮助下,学会了开火车。

后来因为组织调动,朱琦又来到天津铁路局担任管理工作,可他依然亲自来到第一线进行工作,有时还会亲自驾驶火车接送货物及往来的乘客,真正展现了“为人民服务”的良好精神。

一次朱德乘坐火车外出,期间还特意见了满身油污,大汗淋漓的儿子一面。当时父子两人四目相对很是激动。朱德非常欣慰地对其他随从人员说道:“朱琦同志是一名真正的共产党员,他与人民群众走在一起,他始终秉持为人民服务的理念,是一名优秀的杰出的工人。”

朱德

而在父子间的单独谈话中,朱德也是难掩兴奋之情,夸赞道:“你不愧是我朱德的儿子,你的表现让我和妈妈非常满意,没有让我们感到失望,我们非常自豪。”

日常生活中,朱琦也是严格要求自己的孩子,夫妻二人鲜少给自己的孩子购置新衣,平时也只是粗茶淡饭,没有任何的特殊对待。60年代初期,国家遭遇了“三年自然灾害”,人们普遍缺乏粮食,作为朱德的儿子,朱琦一家也是带头行动吃起了野菜和粗粮。

据朱援朝、朱和平回忆,父亲不止一次说过,革命时期的苦难要比野菜还要苦,如今我们吃苦耐劳,目的就是与老百姓共患难,要把自己当成普通人看待,这样才能更好地为人民服务。

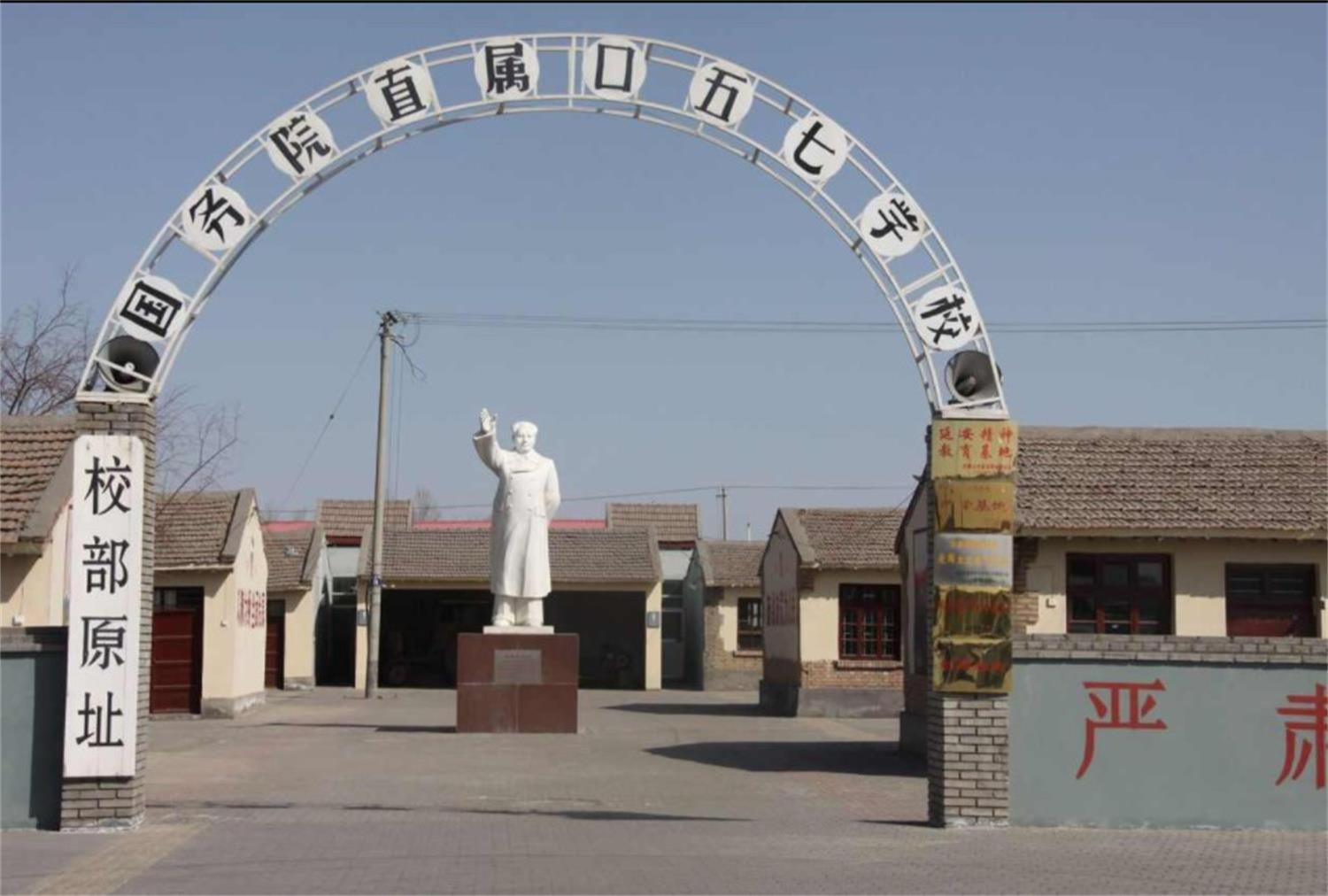

五七干校

“十年动乱”期间,朱琦遭到了身心上的巨大摧残。1969年6月,朱琦先是被送到山西榆次“五七干校”学习,而后又被下放到天津郊区的一个小火车站当仓库保管员,受尽了折磨,直到1972年才给重新安排了工作。

常年的煎熬,让他患上了非常严重的心脏病,身体每况愈下。

1974年6月10日,正在工作的朱琦突然感到胸口一阵剧痛,之后便大汗淋漓,呼吸困难,当工友们发现他时,朱琦已经昏迷。送医后,医生发现他突发心肌梗死,由于错过了最佳抢救时机,朱琦最终不幸离世,终年58岁。

朱德

得知消息的康克清和赵力平迅速赶到医院,但却没能挽回朱琦的生命。每每谈及此事,赵力平依然不住地感到难过,但为了公公的身体情况,当时的她还是将此事隐瞒了起来。直到10天后的6月20日,康克清才将这一不幸的消息告诉朱德。

听闻这一消息,朱德感到五雷轰顶,眼神中充满了悲伤。

据赵力平回忆,朱德当时想要说话,但怎么也说不出来,过了许久才缓缓地说道:“你们最开始瞒着我,这很不对,朱琦这么年轻,还受过高等教育,这么一个优秀的孩子就这样走了,太可惜!”而从这件事后,朱德本人也一下子苍老了许多。

朱德追悼会

最初,赵力平想要自己照顾朱德和康克清二人,但都被拒绝了,后来组织上又特意将朱琦的第三子朱全华派到北京,来替父亲照顾二老。但待了几天后,朱德亲自写信将朱全华送走,原因是他还年轻,需要派到重要的岗位上去,不应该做所谓的“孝子贤孙”,而是要做革命的火焰,燃烧自己为这个国家做出奉献。

两年后的1976年4月5日,伟大的革命家、军事家朱德同志也安详地闭上了双眼,享年90岁。十余年未曾谋面的父子,终于可以在另一个世界里团聚了。

结语:

回顾朱琦短暂的一生,他从不以朱德儿子的身份自居,而是用自己的一言一行,一举一动践行一名优秀的共产党员所应具有的风范。不计较得失、一心一意与百姓走在一起,可以说朱琦很好地继承了朱德勤劳俭朴的工作作风,值得后人敬仰。

“为民服务,矢志不渝;出身将门,高风亮节。”是朱琦一生最好的概括。