抗日战争中步枪之王-三八大盖

前身:三零式步枪

明治维新以后,日本废除了武士制度,开始创建国家性质的军队,于是陆军的武器装备开始产生制式化,由日本仿造德国88式步枪而独立设计制造的三零式步枪应运而生。三零式步枪全长1.28米,口径6.5毫米,容弹5发,在同时代的步枪中,是口径最小的,且质量轻、瞄准基线长、射击精度高,因而成为了一款非常成功的步兵枪,此枪一出,立即赢得日本军方的认可,很快被确定为一线部队标准的步兵武器。

1903年,日本全军完成了步兵武器的更换,次年二月,为了争夺中国辽东半岛的控制权,日本向沙俄帝国正式宣战。然而开战不久,三零式步枪就在前线军官中引起了一片喧哗,这场战争暴露了三零式步枪一个致命的缺陷——耐风沙能力差。

日本是一个岛国,气候湿润,风沙较小,但是中国东北的冬春两季,气候干燥,频繁的大风扬沙天气,导致三零式步枪故障频发。虽然最后,这场战争已沙俄败退而告终,但是日军也为此付出了约88000人战死的巨大代价,其中相当一部分官兵的伤亡与三零式步枪的枪械故障直接相关,因而日本军方强烈要求再开发一款新式步枪。

三八式步枪的诞生

三八式步枪

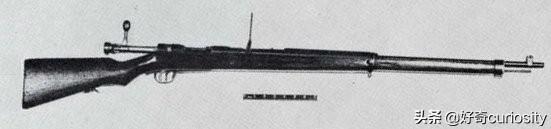

针对日俄战争中三零式步枪暴露的问题,时任小石川炮兵工厂研究所所长的南部麒次研究发现,三零式步枪故障频发的原因在于枪械部分结构过于复杂,于是根据德国最新式的M1898式毛瑟枪进行了改进,改进后的步枪采用了当时最为先进的制动式自拉枪击,并将原来的枪机组件从原来的8个减少为5个,使这款步枪成为当时结构最简单、分解最便捷、零部件最少的步枪枪击。

针对三零式步枪耐风沙能力差的问题,南部麒次采用了一个听起来简单又巧妙的解决方案——用一个防尘盖把整个枪机封闭起来,“三八大盖”由此得名。防尘盖的安装,不仅能够有效阻止泥沙灰尘进入枪机,也使得全枪外观显得干净利落,此后,这个防尘盖成为了这款步枪最为显著的标志性符号。由于这款步枪定型生产的时间为1905年,也就是明治38年,因此被命名为“三八年式步兵铳”。

三八步枪此后得到了日军上下的一致认可,跟三零式步枪相比,三八大盖对沙尘和严寒等气候条件有了更强的适应性,也正好满足了日本军国主义向海外特别是中国发动侵略战争的需要。

日军对三八式步枪青睐

在现在很多学者看来,日军对三八步枪的喜爱和信任,甚至可以用迷恋来加以形容。在第二次世界大战中,日军是唯一一个没有大量装备冲锋枪和自动步枪的军队,在抗日战争后期,包括中国抗日军队,都从美国和英国进口了大量的冲锋枪。

与冲锋枪相比,三八式步枪结构简单,需要材料不多,并且消耗弹药数量少,很适合资源匮乏的岛国日本,日本本土缺乏很多重要的矿产资源。但即使在1941年日本海上运输线被英美等国封锁以后,仍然能够制造数百万只三八式步枪,可见其用材俭省。

除了战争节省战争资源,日军对三八式步枪的青睐源自其追求精度的民族心理。在整个二战的作战过程中,日军从来不提倡使用猛烈的火力战胜对方,而一直倡导用远距离的高精度射击来消灭对方的有生力量。长期以来,步枪在日本陆军中备受尊崇,日军流传一句话:“一百门百发一中的大炮不如一门百发百中的大炮。”日军高层坚信,百发百中的步枪,要好于百发一中的冲锋枪,而三八大盖的优良性能,也强化了日军高层步枪之上的观念,经过严格训练的日军士兵,用三八大盖远距离精准射杀敌人,一发即中,是日本步兵战术的原则。所以在整个二战期间,日军作战过程中,消耗的弹药数量比较少,但是战果显著。

三八式步枪与汉阳造的较量

在抗日战争中,中国军队装备数量最多的是汉阳兵工厂生产的汉阳造,因而汉阳造与三八大盖,几乎是中国正面战场上最为常见的对手。

两种枪性能的差异,也直接影响着双方军队的战术选择。

汉阳造

从射程与精度来看,日本人的三八式步枪设计时对精准度要求非常高,子弹被设计成6.5毫米,其枪管导程也较其他步枪更长,大大提高提高子弹飞行中的稳定性,而汉阳造采用7.92毫米的子弹,由于弹丸质量较大,子弹在飞行状态中,很快就进入失稳状态。汉阳造虽然理论射程达到1200米,但往往由于枪管材质低下,出厂时的有效射程只能达到800米,一支使用了数年的老汉阳造有效射程只有200米。相比之下,日军的三八大盖通常可以精准射击500米以外的目标。据八路军老兵回忆,在与日军作战时,只要日军趴在地上,或者是单腿成跪姿射击,日军方向枪声一响,我军便有人中弹。这就不难理解,三八式步枪为什么一度被中国军队当作狙击步枪来使用。

从步枪威力来看,三八式步枪由于追求精准度和稳定性,牺牲了一部分杀伤力,三八大盖采用的6.5毫米小口径尖头弹,射出后经由膛线引导,高速旋转,飞行的非常稳定,在准确射击人体目标后,往往会一穿而过,形成一种贯通伤。但是子弹在人体内不翻滚,对周围组织破坏并不大,进去一个小洞,出来还是一个小洞。如果不是要害部位,修养一段时间就会好起来,当时人们流行一种说法,“三八大盖打中鬼子,过几天鬼子又来了,三八大盖打中抗日战士,养几天伤好继续抗日”,归结为一句话,在近距离的情况下,三八大盖的杀伤力并不是很强。而汉阳造使用的7.92毫米大口径尖头弹,转速较慢,子弹进入人体后会发生翻转,造成空腔,杀伤力大,进去一个小洞,出来一个大洞,日军士兵中弹以后,即使不死也是重伤。但是三八步枪造成贯通伤的情况,往往发生在射程较近的情况下,而在远距离射击中三八式步枪6.5毫米的弹药与7.9毫米弹药造成的伤害效果并没有什么不同。

从人机设计方面来看,三八大盖的后坐力远小于汉阳造,并且三八大盖较之汉阳造,重量轻,使用起来十分便捷。6.5毫米枪弹的总重量是21.4克,而中国7.92毫米子弹的重量是26.4克,两弹之间相差五克之多。在相等重量的情况下,日军就可以携带120发子弹,而我军士兵只能携带100发子弹。

中国军队手中的神器

中国军队特别是八路军和新四军一直缺枪少弹,他们经常要靠缴获来的日军三八大盖来武装自己,因而三八大盖也是中国军队抗击日本侵略者的利器,甚至创造了步枪打飞机的奇迹。

1943年,胶东军区一位名叫宋春岭的战士,一枪击毙了低空高速飞行的日军战机飞行员,所使用的正是三八大盖。此外,针对三八大盖威力不足大的缺点,他们在实战中他们总结了一种改善三八大盖杀伤力的做法,在弹头上随便划上几道划痕,以此来增加子弹击中人体后产生的翻转效果,这样一来在近距离射击中,三八枪的子弹进入人体后,就会翻转破碎,能够给敌人造成重创。中

三八式步枪与中日军队战术比较

三八步枪的精准配合日军优秀的军事素质,往往成为中国军队的噩梦。中日军队战斗力的比较,从1941年5月的中条山战役可见一斑,这场战斗中,日军投入军队近十万人,而中国军队则多达18万人。在历时一个多月的战斗中,中国军队被俘3.5万人,遗弃尸体4.2万具,日军仅战死673人负伤2292人,蒋介石称此役为抗战史上最大之耻辱,双方阵亡数字相差悬殊,不可谓不十分惊人。

在此战中,日军炮兵数量装备不多,并且这个时期空军支援火力已不占优势,所以大量杀伤国名党士兵的武器是以步枪为主。与日军手中的三八大盖相比,中国军队手中的汉阳造、中正式,在精准度和射程方面,显得有些逊色,两军对垒中,中国军队缺乏坦克飞机的掩护,往往在自己步枪射程以外,就被敌方射杀。

三八大盖弹道低深,瞄准精度高,在远距离的对射中,三八大盖占有绝对优势,为了避其锋芒,中国军队常采用近距离突袭的方式制敌,然而这样一来,双方拼刺的机会就多了。拼刺刀是日本陆军的传统,日军自称为“白刃作战主义”,日军新兵训练,首要科目就是刺杀。日本的武士道精神,还强调精确和勇敢,三八大盖枪长1.27米,配有500毫米长的单刃刺刀,整体超过1.6米。这个长度,长于世界其它所有的步枪,所谓一寸长一寸强,在肉搏战中日军可谓占尽优势。

此外,由于中国军队后勤补给苦难,士兵往往营养不良,体格孱弱,并且劈刺技术训练不足等。1944年10月,魏德迈担任蒋介石的总参谋长后,发现士兵无力行军,不能有效作战,而其主要原因是他们处于半饥饿状态。由于后勤、补给工作不良,后方军粮不能按期送达第一线,导致前线部队常常断粮,这也极大影响了中国军队的战斗力。

尽管日军在近距离战斗中占尽优势,日军也不像很多人想象的那样,主动制造拼刺刀的机会,如果在掩体后面开枪,就能歼灭对方,任何参战部队,都会尽量避免短兵相接,并且对日军来说,拼刺刀还有一个麻烦,拼刺刀之前需要退出子弹,以避免误伤同伴。白刃战中双方人员往往互相重叠,此时使用三八式步枪,子弹往往会贯通敌人后,连带杀伤自己人,为了防止误伤同伴,《日本陆军操典》中明文规定,在拼刺刀之前必须退掉枪内的子弹。

结语

作为抗日战争中使用广泛的一支步枪,中国人民赋予“三八大盖”的感情可谓极为鲜明、极为厚重,也极为复杂。“三八大盖”曾沾染了无数中国军民的鲜血,深深地印刻着中华民族饱受侵略与屈辱的历史;同时,三八大盖也曾打得侵略者灵魂出窍,是中华民族反抗侵略、血洗屈辱、赢得最终胜利的象征。